家书研究

古巴华侨的苦涩记忆(书评)

发布时间:2014-10-28

2014-10-19 10:00:39 来源: 东方早报(上海) 程映虹

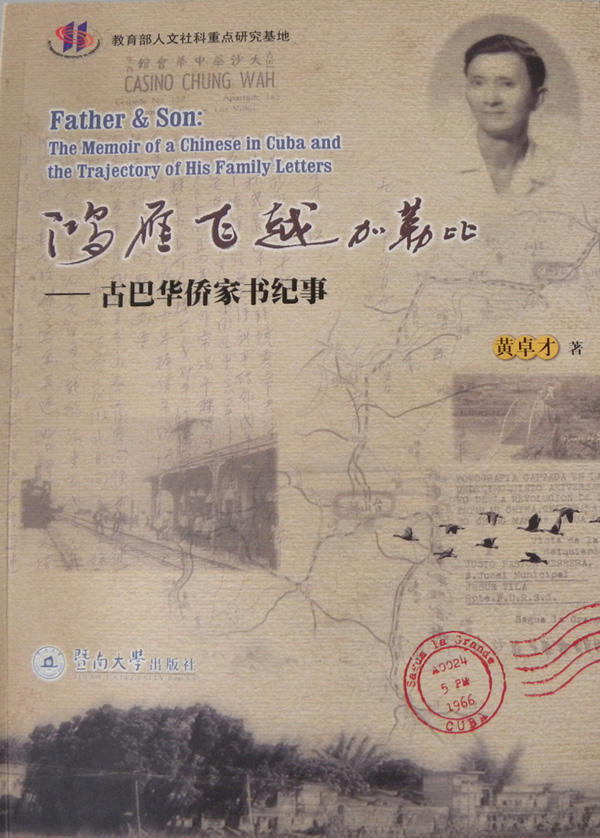

《鸿雁飞越加勒比——古巴华侨家书纪事》黄卓才著

暨南大学出版社 2011年7月第一版 361页,42.00元

古巴的华人社区曾经是拉美最大,世界上也是屈指可数,那么为什么会在1959年革命后短短数年间消失?此书为社会主义制度下的移民研究提供了生动可信的材料。

在纪实作品充斥书市的今天,很多书籍和文章都对历史事件提供了绘声绘色的描绘,甚至包括多年前的那些对话和场景描写。但是这种细节的丰富恰恰在专业史家眼中常常是可疑的。最可信的其实只有那些有一定文本依据的作品。在这个意义上,《鸿雁飞越加勒比——古巴华侨家书纪事》(以下简称《家书》)是一个非常好的例子。

《家书》的编写者是广州暨南大学教授黄卓才,他的这本书为普通百姓的家事如何反映大时代的历史风貌、如何和专业史家的叙述和描绘相参照提供了一个范本。作者的父亲叫黄宝世,他在上世纪二十年代前往古巴谋生,三十年代回过一次中国,成家立业后又回古巴艰苦创业。他在古巴大萨瓜市开了一家小商铺,六十年代中期在古巴革命后的社会主义国有化中被没收,此后只能依靠古巴政府发给的微薄的生活费度日。他一直想叶落归根,但由于古巴方面的政策限制始终没有如愿,最终在异国他乡的孤单和贫寒中离开人世。

黄卓才把他父亲的一些家书编辑出版,由他本人对家书中涉及的历史背景作了一定的说明,同时还把自己和家庭在“文革”前后的遭遇穿插其中。这样,我们就有了一本有相当的文本依据的历史纪实作品,它横跨大洋,把古巴和中国这两个社会主义国家自上世纪五十年代至今的真实历史和社会变迁连接在一起。

《家书》涉及的内容非常广泛,从华人在十九世纪中期前往古巴谋生创业,成为古巴经济中最有活力的族群开始叙述,到二十世纪六七十年代中国和古巴同时深陷传统社会主义的泥淖难以自拔,再到后冷战时期中国的改革开放给民生带来的改善和古巴的因循守旧使得原来就捉襟见肘的经济更加困难。这些都是国际移民史和社会主义历史的大问题。

从学术的角度来看,《家书》尤其为社会主义制度下的移民研究提供了生动可信的材料。国际学术界中的移民历史研究一般来说都是在殖民主义和帝国主义的背景下展开,至于社会主义下的移民问题,关心的人不多。古巴的华人社区曾经是拉美最大,世界上也是屈指可数,那么为什么会在1959年革命后短短数年间消失?古巴革命之后华裔社群究竟面临的是一个什么样的境况?

一般来说,在概念上我们知道,社会主义国有化的一般过程、生活物资的配给制是怎么回事,生活在一个由国家严格控制经济和社会活动的社会中一般外侨的处境大概又会是如何。尽管中国本身并没有这样的群体,但在很多实行国有化的非西方国家有大量的华侨或华裔有这样的遭遇,例如古巴和越南这样的社会主义国家,还有亚洲的缅甸和拉美的智利这些在对外资的政策上有社会主义倾向(也对外资和外侨产业实行国有化)的民族主义政权。在这些国家的华人的历史经历值得中国人关注。

《家书》的价值是用鲜活的材料充实了这种基于一般社会主义经验的历史抽象和想象。从这个角度来看,《家书》最重要的特色,是在两个具体历史问题上向史家和普通读者提供了细节和视角。

第一个问题,是古巴华侨向国内汇款。汇款一向是华侨对家族的最重要义务和连接乡梓的最强固纽带,哈瓦那的华社尤其如此。另外一个重要原因是古巴华侨在经济上支持中国爱国主义运动,例如辛亥革命,后来又踊跃购买抗战时期发行的爱国债券,数额高达当时的两百七十万美元。为此上世纪四十年代国民政府在哈瓦那设立了中国银行的分行。但在1959年革命后,古巴政府实行严格的外汇管制政策,甚至连华侨向中国汇款接济家人也受到极大的限制。

黄父的多封家信中,汇款一直是一个最重要的具体问题。1975年黄父一封信中这样说:“根据中古协定,多年来古政府每年提供十万元为侨胞寄回祖国亲属应用,事因中古感情太差,去年迟到十月尾又经使馆交涉,然后宣布有了侨汇,还订出种种不利侨汇的条件,不外想断绝我们侨汇。由于多年来侨胞失业,因经济问题无法多寄,还有部分侨胞完全无寄,侨汇结束后尚余九万元(意为由于种种政策和处境限制,古巴政府给华社的十万元配额中只用了一万元!)。往年还可以汇些少(应为给)先侨家属和回祖国的老侨为生活,今后完全失了希望。” 同年12月份的一封信说:“今年侨汇特别改变,不同往时分等级寄付。每一侨胞一律限寄270元。死亡及老侨回国者完全无权汇寄”,而且还担忧“来年汇款手续非常难”。

黄父在这里提到的“事因中古感情太差”,指的是自六十年代中期开始,古巴因为在社会主义阵营中投靠苏联,公开和曾经不顾自己严重的经济困难和粮食短缺支持它大量大米的中国翻脸,到了七十年代又因为中美缓和关系而对中国更加敌视的那段历史。中古关系紧张,使得本来就被古巴政府视为和资本主义关系密切的华人的处境雪上加霜。

六十年代初的国有化完全剥夺了古巴华侨中上层阶级的财产,1968年的“革命攻势”又把连街头小贩在内的华人小本经营完全充公。《家书》指出,和中国当年实行国有化不一样,古巴既没有经过公私合营,也没有对业主做任何补偿,而是无偿剥夺。那些失去生活来源的华侨只能靠政府每月发给的数十元比索艰难度日。但就是在这样的困境下,他们还是省吃俭用,有的过去还小有积蓄,每年争取寄一点钱回家。但古巴政府对汇款接受对象做了严格规定,例如直系亲属两百五十比索一年,兄弟姐妹两百,以此类推,很多华侨即使还有一点钱也难以如愿寄回中国,等他们死后财产一般收归古巴政府。

当时虽然古巴的经济状况并不比中国好多少,但由于汇率的关系,每年一个在中国的侨眷如果能收到两百多比索,相当于四五百元人民币,对一户平民是一笔很大的收入,等于一个普通工人的年工资。黄卓才说,“文革”中虽然普遍工资很低,基本日用生活品都要靠配给,但他所生活的珠江三角洲是鱼米之乡,物产丰足,自由市场物价低廉,比起古巴严格的配给制来说其实日子要好过很多。因此每次收到父亲的汇款,黄卓才心中都十分愧疚,“有一种不能承受的沉重”。

另一个具体问题是医疗。古巴革命后号称实行全民医疗保健和免费医疗,实际上缺医少药的情况非常普遍而严重,可以说是有政策而无实施。古巴华人多半来自广东,对中草药的需求量很大。革命前古巴华侨社群每年从中国购买大量中草药,开设了很多中草药的商店,不但用于治疗,而且也用于食疗,在很大程度上解决了自己的医疗保健需求。中草药商行成了古巴华社的一个重要行业,吸收了大量劳动力。

但古巴革命后,尤其是六十年代下半期以后,中草药店被没收,成药的进口不但受到严格限制,而且也和其他日常生活用品一样实行配给。而依靠古巴官方实行的医疗保健制度根本不能满足需求。黄父在1969年的一封信中说:古巴革命后没有私人开业的医生,一切由国家安排,“本埠建立大规模新医院,楼高六层,工作人员二百余人,每日诊症人要摆长龙,然后轮到,而且医药缺乏。我上几个月到眼科检验,需配眼镜,到现在仍未有眼镜交来。物质缺乏可想而知。”

除了经济受剥夺和生活的极度困窘,老年华侨叶落归根的心愿也成了遥远不可及的奢望。《家书》中提到高龄的黄宝世多次从他居住的省份前往哈瓦那,打听回国的手续和途径,但每次都是失望而归。黄卓才说,“鉴于古巴老侨财力耗尽,有的侨胞家属从香港寄去美金和飞机票,古巴方面却迟迟不让他们出境……华侨搭乘中国货船回国无望,旅游观光回国无望,连亲人出机票援助回国也那么难,似乎每一条路都被堵死了,古巴政府的做法令人不可理喻。”

同一时期的东南亚华侨虽然财产被剥夺,很多人毕竟能得回归故里。黄著说:“相比之下,古巴的华侨似乎更加悲惨。老侨的店铺已被没收,生活来源被切断,只得靠微薄得连吃饭都成问题的退休金过日子,他们孤独无助,祖国有家归不得,七老八十还如孤雁漂泊他乡。”

我2010年曾经前往哈瓦那和古巴东部最大城市圣地亚哥,想向当地华社了解当年经过几代华人艰苦创业建立起来的南美洲最大的中国城是怎样在1959年革命后的十年间迅速衰亡的,也想了解那些革命后没有离开古巴的华人在他们的社区被釜底抽薪后是怎样生存的。但很遗憾,除了一些仍然健在老人的口头叙述,能够见到的文字材料很少,但有一些还是能和《家书》中的材料相印证。

在汇款和中草药配额问题上,我在侨社的中文报纸《光华报》1967年某期上就看到这样的告示:“中华总会馆(即侨社负责和古巴政府打交道的组织)今年度侨汇和国药分配:明天发侨汇和国药分配表,侨胞循会员证号数照规定时间领取勿早到场。”寥寥数语,读者可以想见侨胞的困窘和焦灼。

由于和中国之间的信息沟通几乎断绝,古巴华侨对他们在中国的亲戚状况非常不了解,节衣缩食省下的钱汇过去后,中国银行在当地有时找不到指定的收款人,产生很多问题。在访问中我看到一份1967年华社致中国银行广州分行华侨服务部的回函(可能是留下的副本),回应对方关于好几十份无人认领的汇款的问询。通过长时间的了解,华社通知中国银行哪些人现在香港,汇款先存放在中国银行,哪些人联系不上,可交给附近的某某代领,某人又已去世,请转交某地址的某某,等等。我难以想象,本身处于与世隔绝状态的哈瓦那华社是付出了多大努力才了解到“文革”中故乡的这些亲人的下落和近况的。翻着那些发黄发脆的纸张,看着那一行行工整的楷书,心中泛起的是难言的苦涩。

一些社团的会议记录中对侨胞的生计困难也常有所反映。但由于所处的政治环境的缘故,对一些实质性问题也常常是语焉不详。在这个意义上,《家书》为专业史家了解那段历史从一个特殊方面留下了一些珍贵的材料。作为一个专业历史学者,我衷心希望看到更多以家书文本为依据的历史纪实作品。