战地情书(下)

发布时间:2006-06-20

中国人民志愿军炮兵部队的一位团长,还没来得及拂去金城战役的征尘,便在前线坑道的指挥所里伏案疾书,向远在祖国的爱妻报告金城之战胜利结束和朝鲜停战协定签字的特大喜讯。家书形象生动地描绘了波澜壮阔的战争场景,细致入微地刻画了久经战火洗礼的我军将士期盼世界永久和平、早日与亲人团聚的热切愿望。

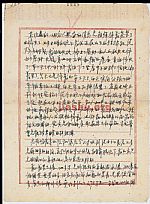

花:

三月六日寄给你的信收到了吧?还有廿日左右寄回去的呢子衣料和手帕也收到了吧,还未接到你的回信,念念!

参谋长的工作调动了,明天他们就要回祖国了。我把从祖国出发时带来的黄色毯子让他们捎回去,寄到你那里去,望你查收。我这里还有一块灰色的毯子,是去年冬天发的。

其次,把我们最近的情形告诉你吧:

四月一日的午夜,我们的大炮响了。这是配合步兵同志向金城西边敌军的一个山头阵地反击的炮声。在炮火急袭后十多分钟,步兵同志以勇敢迅速的动作全部占领了山头,全歼守敌两个排。也许你们在报纸上已经看到这个小的胜利消息了!前一天,我们接到了步兵首长鼓历〔励〕我们的慰问信。

花,我们搬家的事,记得已经告诉过你,再告诉一下吧。距原住〔驻〕地不远。这里也有许多石洞,是在一个山脚下。河水总像转动的机器一样忙碌的奔流着。我们住的石洞前面,有条通往河对岸的空悬吊桥。这是准备在下雨时涨水后来往通过的。总之,新住〔驻〕地的自然环境是非常美丽的。现在,我自己住了一个石洞子。在石洞里<边>,要拐弯的地方用木材架起了一间小屋,都用木板钉了,还用旧报纸糊了。有窗子,也有门子,里边有我的睡铺和办公桌。木板墙<上>贴着好几张祖国慰劳的美丽的年画。当屋子刚弄好时,陈玉田同志看了说“真是漂亮他妈不给漂亮娶媳妇——漂亮急(极)了!”

花!我把我这屋的门口〈的样子画出来〉,寄给你看看吧!

花,怎么样?这是我坐在桌子前面,面对屋子的门口画的。床铺在我的后边。你也知道,我不会画,不要笑话我。

花,亲爱的,寄给〈你〉三张小像〔相〕片。这是我们最近照的,是让朝鲜老乡给洗的。其中,两个人站在吊桥上的,你猜是我和谁?别往下看,先看像〔相〕片——猜着了吗?还是我告诉你吧,和我一块站着的小个子是陈玉田同志(他来我们团任实习副团长的事情,记得上次去信已经告〈诉〉你了)。另外还有三张底版,没有洗出,也给你寄去,你洗吧!洗了以后,你也给我寄几张来吧(每片寄几张来,明白不?)。过去,我们拿回祖国去洗的像〔相〕还没有洗回来。花,那几个底版洗像〔相〕的时候,如果能放大的话,放大一下吧,底版太小了!

前些日子,我给妈妈寄去了三十万人民币。说起来也奇怪,我给妈妈写信总觉得没有什么话写。如上次吧,写了寄钱的事情以后,觉得 再也没有什么可写的了,写了一个钟头才写了半页。你有这种感觉吗?花!

时间不早了,就写到这里吧!

望来信!

吻你,亲爱的!

四月九日夜十二时

于邹义里

【家书故事】

写信人宋云亮(1923-1977),陕西临潼人。1938年8月参加八路军。同年到陕北公学学习,12月入延安中国人民抗日军政大学(简称抗大)学习,同月入党。1940年1月从抗大毕业后,到晋察冀三分区一支队政治处任干事,参加了百团大战。后在晋察冀三分区一支三队任副政治指导员。1945年2月入晋察冀军区炮兵训练队学习。同年10月任晋察冀军区炮兵团二营四连政治指导员。1949年任华北军区第六十六军炮兵团二营营长。1951年任第六十六军第一九八师炮兵团代理团长。抗美援朝战争期间,任中国人民志愿军第六十六军第一九八师炮兵团团长。1955年被授予中校军衔。

收信人胡玉华,小名玉花。1930年生于河北保定,1948年加入中国共产党。在天津护士学校毕业后,留校当职员。1970年到陕西临潼县文教局,担任文秘工作。1980年调入西北纺织学院,从事党务、人事等部门的工作。1989年离休。

据胡玉华女士介绍,她和宋云亮的相识颇具传奇色彩。

1946年的秋天,一位解放军指挥员在与国民党军队的战斗中负了伤。那时,胡玉华刚满16岁,正在家乡上学,与乡亲们一起做支前工作。是她和乡亲们救护了这位解放军同志,并为他包扎、医治。当时,这位细心的解放军伤员记下了胡玉华的姓名、住址和学校名。后来,胡玉华才知道,她救的伤员,是一位晋察冀野战军炮兵部队的指挥员,名叫宋云亮。

宋云亮伤愈归队后,立即给胡玉华写信,对她和老乡们的救治表示衷心的感谢,同时也热心地鼓励胡玉华努力学习,不断进步。胡玉华收到这封信后,马上回信,表达了对解放军的崇敬之情,并决心学好文化,争取进步。

在解放战争的3年里,宋云亮与胡玉华尺牍频繁,鸿雁往复。随着漫长的书信来往,俩人的感情也日益加深。

1948年7月,宋云亮第一次提出要求两人结婚的问题。在随后的信中,宋云亮对胡玉华的称呼从“亲爱的妹妹”变成了“亲爱的玉花”,而且在信的结尾,都会说上一两句只有情人之间才会有的亲昵话语,如:吻你、紧握你的手等。胡玉华被这个感情细腻、乐观开朗的年轻军官所深深吸引。当宋云亮再次提出结婚的请求时,胡玉华终于腼腆地同意了对方的要求。然而至此,这对年轻人一共才只见过两次面。

在两个年轻人相互许下婚姻的承诺之后,作为部队党员干部的宋云亮,主动向组织汇报了恋爱对象胡玉华的情况。部队对胡玉华进行了组织调查,并通过了对胡玉华的审查。

当时,部队规定的干部的结婚条件是“二八、七、团”,即:要求男方28岁、参军7年、团级干部,三个条件,缺一不可。

和胡玉华相识的时候,宋云亮24岁,已经是营级干部了。15岁从军的他,军龄也早已达到标准。于是,宋云亮在1949年8月份向组织递交了结婚申请。

1949年9月17日,宋云亮奉命从天津开赴北平,参加开国大典的大阅兵。10月2日,宋云亮回到了部队驻地天津。不久,他的结婚申请得到了组织的正式批准。胡玉华得知消息后,向学校请了假,同母亲一起从保定赶到了天津。1949年10月24日,两人举行了婚礼。

结婚后不久,胡玉华就返回学校,继续完成学业。抗美援朝战争开始,为了保家卫国,1950年10月19日中国人民志愿军跨过鸭绿江,开赴朝鲜战场。此时,身为中国人民志愿军炮兵团长的宋云亮也入朝作战。

就这样,两人一直过着异地分居的日子,感情的维系、思念的传递,就一直依靠那一片片又轻又薄的信纸。

抗美援朝战争初期,战事艰难紧张,宋云亮进入朝鲜5个月来,一封家书都没有捎回。这让在国内焦急等待的胡玉华坐立难安。最艰难的日子熬过去之后,他们的通信总算又恢复了。宋云亮就抓紧战事空闲时间给胡玉华写信。

胡玉华说:“在抗美援朝战争的那几年里,我们两个都学会了用写信来表达那种原本生活中已有的、点点滴滴的、浓浓的情意,特别是那种思念之情,不用直说。那种浓郁的情感、那种深沉的爱,我们都把它洒在字里行间,有时候一个字、一句话就能流露出来了。”

这封家书及详细故事已收入民间家书第二辑《红色家书》(中国画报出版社2006年6月出版),可参阅。

2006年春节期间中央电视台新闻频道曾播出《家书故事之战地情书》。