大轰炸下的亲情传递

发布时间:2007-06-29

【家书故事】

这里发表的4封家书是北京收藏家林京宁先生提供的,只有信纸,没有信封,也没有关于家书作者和收信人的相关背景介绍。我们只能通过家书内容考证写信人与收信人的一些情况,好在还有一份《四川省电信管理局无线电第二电台现有职员名册》和《四川省电信管理局指令》,这对于确定人物的身份、年龄极为重要。

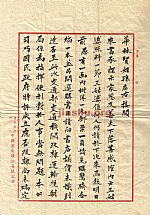

4封家书中有三封是王南陔写给侄孙王华林的,另外一封是王华林写给祖父王南陔的,两人是祖孙关系。从书法、文笔可以看出,王南陔具有较为深厚的国学根底,时时以家书作为教材指导这位侄孙提高文字水平。除了在正文中改正错别字句外,还在信笺的周围空白处写满了他的批语,谆谆教诲,令人感佩!

从内容可知,4封家书均写于1940—1941年间,其中两封是在1941年7月成都大轰炸之后不久。当时王华林的工作岗位是报务员,王南陔在交通部下属的中国运输股份有限公司工作。到了1949年,王华林即王丹芳担任了四川省电信管理局无线电第二电台台长,时年33岁。由此可知,王华林出生在1916年,抗战期间正是二十多岁的青年。他们的老家在湖北宜昌三斗坪(即今三峡大坝所在地)。王南陔在信中多次表达了对家乡的思念及对日寇的痛恨,特别是对家中年近八旬的老母亲的无限牵挂,“衣食费用如何取给,每一念及,心肠俱裂,真所谓父子不相见,兄弟妻子离散”。

王南陔在上述第一封信中虽未直接言及抗战,但他介绍了自己的薪金标准和当时重庆郊区土桥一带的物价情况,比如米、柴、肉、盐等生活必需品的价格,是研究抗战时期人民生活的重要史料。可以看出,祖孙两人在信中互相关心,互相尊重,除了谈个人工作、家事外,还涉及到两处重要史实,一是国民政府交通部的改制,另一是日军对抗战大后方成都和重庆的轰炸。

全面抗战爆发后,国民政府被迫内迁,政府政治、军事、经济中心转移到西南。而西部各省以公路交通为主要特点的运输方式对战备物资的需求迅速增长,迫切需要统一协调军地运输部门保证战时物流畅通。运输统制局就是在这样的背景下成立的,它是抗战时期国民政府最重要的交通运输管理机构,1940年4月在重庆成立,隶属军事委员会。王南陔在信中透露了这次改制对自己工作的影响:“在未确定改隶以前,员工不得自行离职”。

1938年底,武汉、广州失陷相继以后,重庆、成都等后方城市就暴露于日军面前。1938年12月2日,日本天皇下令对重庆实施战略轰炸。1939年1—10月,日机共出动865架次,分34次空袭重庆,造成重大人民生命财产损失。11月5日,9架日机飞至绵阳,图袭成都。11月8日,敌机18架首次袭击成都,在外北机场及外南机场投弹百余枚,在南门炸死卫兵1人,炸伤3人。15日又在外北机场投弹数十枚,炸死1人。

1941年7月27日,日军对成都的轰炸达到抗战以来最高点,被称为“7·27惨案”。当日,日本人从运城机场和汉口机场起飞108架飞机,分4批每批27架对成都进行连续轰炸。成都被炸地点主要是少城公园、盐市口、春熙路一带,中弹街道达82条。日本人共投弹358枚,炸死成都百姓575人,炸伤632人,毁坏房屋3585间。这是抗战中成都遭日军飞机轰炸损失最严重的一次,给成都人民带来了极大的心灵创伤。当时就在成都工作的王华林写给在重庆的王南陔的信中首先就提到这次“7.27大轰炸”,说连续数日警报,现渐渐恢复常态等等。王南陔复信中首先也对此表示关切,知道王华林安然无恙,才放下心来。

1931年九一八事变爆发后,日军6架88式轻型轰炸机,携带75颗25公斤的炸弹轰炸锦州,从而揭开了日本帝国主义利用飞机轰炸我国重要城市的历史。此后,日军又对南京、上海、广州、武汉、兰州、昆明、重庆、成都等城市进行了残酷的轰炸。力量薄弱的中国空军对日军的进攻进行了一系列的还击,如1937年上海的8・14空战,1938年武汉的2・18、4・29、5・31空战以及1939―1940年的重庆大空战等,都给日空军沉重打击。但是由于敌我空中实力悬殊,我方无法取得制空权,特别是重庆“9・13壁山空战”失利后,我空军为减少无谓的牺牲,保存有限的实力,决定将飞机撤至边远山区隐蔽。从此日寇飞机更加肆无忌惮地轰炸我重要城市,城市人口疏散成为保存后方实力的有效手段。

此家书及详细故事已收入民间家书第四辑《抗战家书》(中国画报出版社2007年7月),可参阅。

![]()

家书原件: ![]()